倒计时3天 | 孩子不好好吃饭,这5大进食误区别再踩了

2023-08-28 16:09:51

来源: 腾讯网

倒计时3天 | 孩子不好好吃饭,这5大进食误区别再踩了

孩子吃饭,是很多家长都头疼的难题。

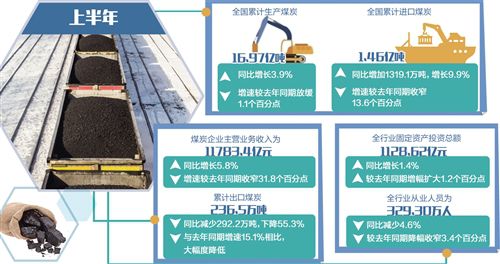

【资料图】

【资料图】

吃得少、挑食,只玩不吃,含饭不吞......类似的场景,家长难免会担心孩子营养跟不上,影响长身体。为了让孩子好好吃饭,家长使尽各种招数,却屡屡碰壁。

那么,你是否认为,孩子好好吃饭就是乖乖吃完你准备的所有食物?哪些是切实可行的目标?而哪些是不合理的期待?

下面这5大认知的误区,你值得了解。

误区一:孩子不懂饱饿,孩子需达到“标准食量”

许多家长认为,孩子不懂饱饿,需要大人来调控孩子的食量,他们认为孩子有所谓的食量“标准”,只有达到标准才是保证营养摄入,如果孩子没有吃够标准,大人就会十分担心孩子营养不足。

实际上,健康的孩子天生有感知饱和饿的能力,能够调节自己的能量摄入。家长们可以通过权威的指南性文件来指导喂养,但要清楚,这些“标准”适用于大多数人,却无法适用于每一个人。

每一个孩子都是独立的个体,不能一概而论,而营养是长期的事情,只要孩子在一定时间内,各大类食物的摄入量没有发生很大的偏差,营养供应通常就没有问题。

误区二:年龄越大,食量越大

并不是年龄越大,吃得越多。

比如,1岁以后的孩子,因为体重长得慢下来了,加上吃的东西越来越稠厚扎实,同样的体积含有的能量和营养都更多了。

看着好像食量没变,甚至吃得变少了,实际上体重增长也是正常的,所以说,食物分量未必会与日俱增。

误区三:孩子会乖乖吃饭

孩子又不是吃饭的机器,他们对什么都很好奇,外界的环境容易让他们分心,这是儿童的正常发育特点。

他们会玩食物,触摸、摆弄、挤压、吃进去再吐出来等等,这是在探索食物,在这个过程中孩子会对食物更为接受,这是学习自主进食的正常发展阶段。

孩子有很强的自主意识,不会对大人言听计从,只管乖乖吃饭,当他们不想吃了,也可能会扔食物、呕吐、推开食物,要下餐椅等,这样的行为表达的是不想吃的意愿,这些看似不乖的行为,其实背后的目的不同,代表的是孩子不同的需求。

误区四:孩子不应该“挑食”

当家长不吃某样食物时,很容易给孩子戴上“挑食”的帽子。

实际上,孩子不可能爱上所有食物,尤其是随着孩子自我意识的发展,他们的偏好会凸显出来,而且偏好还会经常变化,前面爱吃的食物突然就不吃了,前面不乐意吃的也有可能破天荒的吃了,这是非常正常的现象。

家长并不需要因为孩子不愿吃某种食物而特别担心,可以先通过我们后续的课程了解如何应对孩子的“挑食”来保证孩子的营养供应。

误区五:孩子长大了就自然会咀嚼,会自己吃饭了

咀嚼不是天生就会的,而是需要后天学习,家长需要刻意地培养,反复地示范,孩子也需要大量地练习、积累经验。

其他技能也是一样,比如用手抓食物、用勺子舀、用叉子等,在大人看来很容易的进食技能,在孩子身上,可不能指望长大了就自然会了,都是需要花时间学习和熟练,学习这些技能需要一个过程,最初显得“笨手笨脚”是很正常的,要相信熟能生巧。大人如果在旁边看着着急,忍不住插手甚至叫停,便可能会剥夺了孩子的学习机会。

看完这些误区,是不是对孩子的某些“不乖”表现多了一丝理解?

其实,只要对孩子吃饭这件事有了理性认识,建立合理的预期,并学会分析问题和处理问题,让孩子好好吃饭并不难。

《孩子好好吃饭训练营》本期招生马上要结束啦!

今天开始倒计时最后3天!

扫码立即报名!

课程亮点

1. 专业指导,让你少走弯路,处理问题更有底气

专业儿保医生参与分析和指导,提供改善喂养问题的专业建议,营养专科护士进行针对性答疑,让你照顾宝宝更从容,处理问题更有底气。

2. 系统全面,涉及宝宝不好好吃饭的方方面面

该课程包含关于孩子喂养相关的认知误区、不好好吃饭的原因分析、针对性的改善策略等多方面接近100+个知识点,宝宝吃饭问题看似复杂,学会了喂养的心法自然不用怕。

适用人群

家有6个月-2岁宝贝,想学习科学喂养,培养孩子好好吃饭的家庭

育婴师、月嫂等保育工作者

想学习科学喂养的其他家长

课程讲师

沈利医生

中南大学湘雅医学院硕士

卓正儿童保健、对儿童营养、辅食添加等有丰富临床经验

学习须知

1. 课程时间是怎样的?

本期课程持续时间为:9月4日-9月20日。

2. 怎么上课?课程结束还能回看吗?

课程入口:

3. 可以向医生提问吗?

4. 能退款吗?

本课程为虚拟商品,一经购买不可退换,建议购买前认真思考。

版权声明:在学习班参与过程中有任何问题,请联系班主任进行反馈。与本次课程相关的所有课程、文字、图片及最终解释权均归「卓正医疗」所有。

[责任编辑:cqsh]